近日,中国热科院生物所甘蔗研究中心逆境生物学研究团队联合美国南卡罗来纳大学生物科学研究团队在植物抗病基因新机制方面联合发表热点评论。深入评述了扬州大学农学院左示敏教授团队发表在国际权威学术期刊《Nature Genetics》的“Natural variation in SBRR1 shows high potential for sheath blight resistance breeding in rice”的研究工作。指出该研究在抗纹枯病机制解析与育种应用方面具有突破性意义。

水稻纹枯病由死体营养型病原菌立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)引发,堪称水稻的头号劲敌,全球每年因该病损失的水稻产量高达10%-30%。与活体营养型病原菌不同,死体营养型病原菌会主动破坏植物细胞、掠夺营养,在导致细胞死亡的同时,加速病害扩散,且这类病原菌的抗性受多个微效基因协同控制,如同分散的兵力,使得寻找关键抗性基因犹如大海捞针。迄今,水稻中已经鉴定出60余个纹枯病抗性的“潜在抗性区域”,但传统图位克隆技术受限于单个数量性状位点(Quantitative Trait Locus,QTL)遗传效应微弱、田间病害表型易受环境干扰、精准鉴定难度大等问题,始终无法锁定具体的功能基因。目前,水稻对纹枯病的天然抗性基因稀缺,且其与病原菌的分子互作机制尚不清楚,抗病育种进展缓慢。

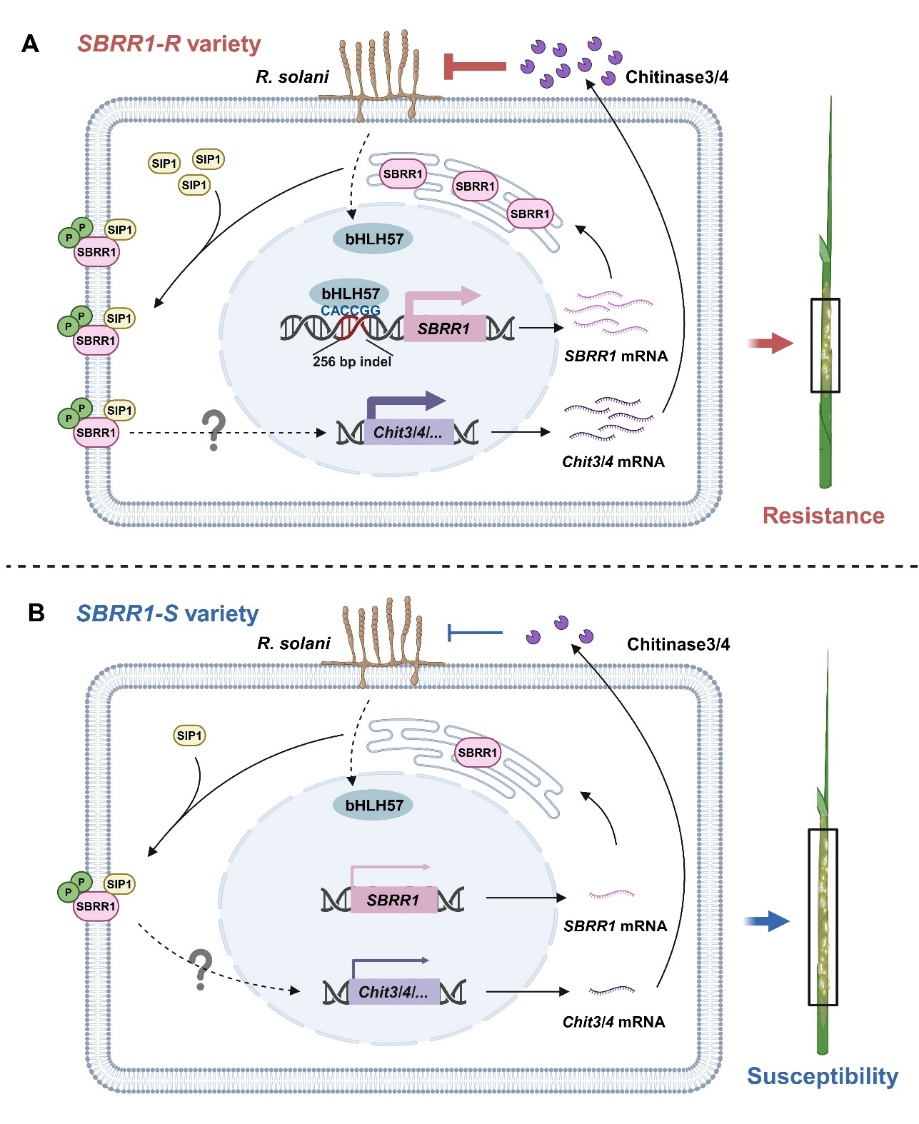

左示敏教授团队采用“全基因组关联分析(Genome-Wide Association Study,GWAS)”这一“基因定位利器”,对178个水稻栽培种的纹枯病抗性表型与基因型进行关联比对,最终捕获到SBRR1基因(ShB Resistance Receptor-like kinase 1)——它如同水稻抗纹枯病的“克星”,编码具有关键调控作用的G型凝集素类受体激酶,是启动抗性反应的核心“指挥官”。该团队通过深入研究,揭示了SBRR1介导水稻纹枯病抗性的“作战流程”,其分子机制如同环环相扣的“防御链条”(图1)。首先,当立枯丝核菌入侵时,SBRR1蛋白的T682和T683位点会快速磷酸化——这是防御系统的“启动键”,若该环节缺失,防御系统便会“休眠”,后续抗性反应更无法启动。其次,抗性优异的SBRR1-R与感病的SBRR1-S两个等位基因的关键差异在于启动子区域:SBRR1-R含有一段256个碱基的“增强片段”,能被bHLH57转录因子精准识别并结合,从而激活SBRR1的表达以提升抗性,而SBRR1-S因缺乏该片段,无法启动有效抗性反应。此外,SBRR1蛋白需定位于质膜才能发挥其防御指挥作用,而这一“阵地部署”离不开“辅助伙伴”SIP1蛋白(SBRR1-Interacting Protein 1)的协助。SIP1可与SBRR1特异性结合,像“运输兵”般将其从内质网运输到质膜,确保其在防线前端发挥作用。最终,激活后的SBRR1进一步激活下游靶基因Chit3、Chit4的表达,它们编码的几丁质酶能够降解病原菌细胞壁的关键成分几丁质,从结构上破坏病原菌,最终形成抵御侵染的“坚固屏障”。

图1.SBRR1介导水稻纹枯病抗性的作用模式图

这一“bHLH57-SBRR1-SIP1-Chit3/4”分子模块,构成了水稻抵御纹枯病的完整防线,每一环节都不可或缺。更具实践价值的是,将SBRR1-R基因导入高产但易感的水稻品种后,改良品种在纹枯病严重的田间环境中,产量损失比对照组减少了近10%。这为“抗病”和“高产”并重的育种目标提供了可能。然而,仍有若干关键问题亟待探索:SBRR1磷酸化修饰的上游调控因子是谁?其抗性反应是否与植物基础免疫(PAMP-Triggered Immunity,PTI)协同?是否通过调控乙烯、茉莉酸等植物激素的合成或信号通路来增强抗性?这些问题的解决将进一步完善植物对死体营养型病原菌防御的理论。以上研究不仅为水稻纹枯病抗性育种提供了“核心基因”,还为死体营养型病原菌的抗性研究开辟了新思路。

该论文以“Cracking mysteries of resistance to sheath blight disease: SBRR1 holds a pivotal role”为题发表于国际权威学术期刊《Plant Communications》。中国热科院生物所研究骨干张媛媛助理研究员为第一作者;中国热科院甘蔗研究中心主任/热带作物生物育种全国重点实验室/中国热科院生物所/三亚研究院阙友雄研究员和美国南卡罗来纳大学生物科学系傅正擎教授为该论文共同通讯作者;中国热科院甘蔗研究中心科研骨干王东姣助理研究员为共同作者。该评述文章得到了美国国家自然科学基金、中国热带农业科学院国家热带农业科学中心科技创新团队和热带作物生物育种全国重点实验室科研项目的联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.xplc.2025.101520