近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所/热带作物生物育种全国重点实验室甘蔗基因挖掘与利用研究组王俊刚团队发表植物株型相关叶夹角形成分子机制的综述文章。该文全面梳理了当前植物中关于叶夹角形成调控的关键基因、信号通路、分子网络及环境因子的研究进展,总结了外部环境因子与内源激素信号互作调控叶夹角的复杂互作分子机理,强调了叶夹角形成分子机制在株型优化中的重要性,以及对作物密植适应性、高产品种改良和农业可持续生产方面的应用潜力。

株型是决定冠层结构、光捕获率及农作物产量的关键因素。为应对不断变化的环境条件,植物会动态调整其生长与株型特征,以优化资源利用效率和生产力。随着全球人口不断增长,作物产量需求持续增加,解析调控叶夹角形成的分子机制已成为作物育种与农业发展的优先研究方向。叶夹角是深刻影响株型结构、光捕获效率及整体生产力的关键性状。在农业生产中,尤其是在高密度种植条件下,优化叶夹角提高光利用率提升作物产量,正日益被视为提高作物产量的有效策略。

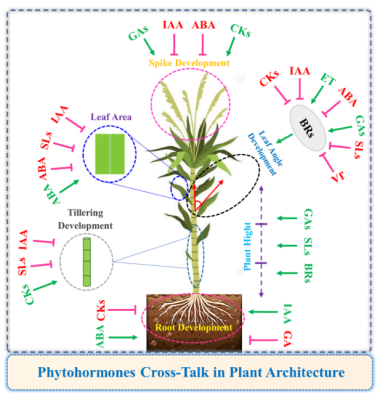

植物中叶夹角(LA)的调控是一个多方面因素共同作用的结果。激素、遗传因素和环境条件之间的相互作用共同塑造了叶枕处的叶夹角,其中激素通过协调细胞分裂、伸长和分化等关键过程发挥核心调控作用。油菜素内酯(BR)、生长素(IAA)、赤霉素(GA)和细胞分裂素(CKs)等多种植物激素的相互作用驱动叶片的生长与取向,每种激素在叶夹角的形成过程中均发挥独特作用。油菜素内酯(BRs)促进细胞伸长(尤其是在叶枕处),从而导致叶夹角增大。生长素(IAA)调控细胞的不对称生长,促使叶片弯曲或倾斜。赤霉素(GA)与油菜素内酯(BR)的相互作用则通过促进特定组织中的细胞伸长来调节叶夹角。目前已通过基因定位与功能基因组学方法鉴定出多个调控叶夹角形成的功能基因,这些基因多通过作用于激素合成或信号途径调控叶夹角的形成。同时利用CRISPR/Cas9基因编辑技术对特定调控基因的进行定向改造,实现了对叶夹角的精准调控,这些研究为作物株型产量改良提供精准靶点。

植物激素调控植株株型模式图

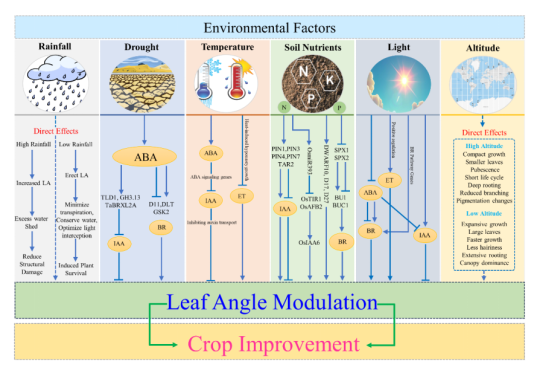

除植物体内激素调控因子外,外界环境条件也对叶夹角也有显著的调控作用。作物已进化出响应非生物胁迫调整叶片取向的适应机制。已有研究表明降雨、干旱、温度、土壤营养、光照、海拔等外界环境因子均影响植物叶夹角的形成。外界环境信号多通过作用于内源激素信号协同调控植物叶夹角的形成,这些研究可进一步为适应不同气候条件的高产作物遗传改良提供靶点及理论参考。

环境因子与激素信号协同调控植物叶夹角模式图

植物种叶夹角形成方面的最新研究进展可为作物遗传改良提供新机遇——通过优化光捕获、空间高效利用与光合作用效率,提升作物生产力。通过解析调控叶夹角的遗传与作用机制,揭示驱动叶夹角形成的深层分子机制,可为培育更适应高密度种植的作物新品种提供理论支撑,提升作物育种效率和增产潜力,助力高产与高效益农业发展。

该研究成果以《Decoding the hormonal, genetic, and environmental signals regulating leaf angle in plants》为题发表在植物科学领域《Plant stress》(中科院大类分区2区,IF= 6.9002)。中国热带农业科学院热带生物技术研究所/热带作物生物育种全国重点实验室Ahmad Ali博士后和赵婷婷副研究员为共同第一作者,王俊刚副研究员和林继山副研究员为共同通讯作者。研究受到中国热带农业科学院国家热带农业科学中心创新团队 (CATASCXTD202307)、中央科研院所基本业务费 (1630052025025 和1630052025007)、海南省重点研发 (ZDYF2025XDNY104)、热带生物育种全国重点实验室项目 ( NKLTCBCXTD23 和 NKLTCB202305)、海南省重点研发三亚崖州湾科技城科技创新联合(No:ZDYF2025GXJS139) 、广西科技技术重大项目(桂科AA23073001).等项目的资助。